Das FDM-Team stellt sich vor

Wir – das sind Aliya Nauroth-Kress und Barbara Bärthlein – sind Teil der Abteilung "IT für Forschung und Management" des Medizinischen Zentrums für Informations- und Kommunikationstechnik des Uniklinikums Erlangen (MIK-IFM). Unser Ziel ist es, Sie kompetent und partnerschaftlich bei allen Herausforderungen rund um Ihre Forschungsdaten zu unterstützen.

Daher stehen wir Ihnen von der ersten Planung Ihres Projekts über die Antragstellung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung Ihrer Forschungsvorhaben zur Seite. Sie erhalten von uns Beratung zu allen Aspekten des FDM, den Anforderungen der Fördermittelgeber und der Auswahl passender Werkzeuge und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, Ihre Projekte effizient und erfolgreich zu gestalten. Darüber hinaus bieten wir verschiedene Services & Tools um sie beim FDM ihrer Projekte zu unterstützen und Schulungen & Veranstaltungen die Ihnen die nötigen Kompetenzen vermitteln können. Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

Was ist Forschungsdatenmanagement (FDM)?

In der Wissenschaft fallen kontinuierlich große Mengen unterschiedlichster Daten an. Insbesondere in den letzten zehn Jahren hat der Umfang dieser Daten durch neue wissenschaftliche Methoden erheblich zugenommen. Alle Daten, die im Rahmen wissenschaftlicher Arbeit gesammelt oder erzeugt werden, bezeichnet man als Forschungsdaten, unabhängig davon, um welche Art von Daten es sich handelt.

Um Forschungsdaten effektiv zu nutzen und ihren vollen Wert auszuschöpfen, ist ein strukturiertes Datenmanagement unerlässlich. Im wissenschaftlichen Kontext spielt darüber hinaus die Nachnutzung von Daten eine zentrale Rolle. Nachnutzung bedeutet, bereits in anderen Projekten erfasste Daten erneut auszuwerten um zusätzliche Erkenntnisse zu gewinnen oder Ergebnisse zu bestätigen. Dies kann sowohl durch die ursprünglichen Ersteller als auch durch andere Forschende erfolgen. Die Gesamtheit der Verwaltung von Forschungsdaten sowie deren Bereitstellung zur Nachnutzung und zur Reproduktion von Ergebnissen wird als Forschungsdatenmanagement (FDM) bezeichnet.

Viele Forschungsprojekte werden durch staatliche oder gemeinnützige Drittmittelgeber finanziert. Die daraus entstehenden Ergebnisse und Daten gelten daher als öffentliches Gut und sollten deshalb möglichst frei zugänglich gemacht werden. Diese Vorgabe spiegelt sich auch in den Anforderungen der meisten Forschungsförderinstitutionen wider, die ein FDM nach den FAIR-Prinzipien verlangen.

FDM macht Daten FAIR

FAIR steht für "auffindbar" (findable), "zugänglich" (accessible), "interoperabel" (interoperable) und "wiederverwendbar" (reusable). Das FAIR-Prinzip wurde entwickelt um zu beschreiben wie Forschungsdaten sein sollen um mit ihnen erfolgreich und nachhaltig forschen zu können. Nur wenn sie auffindbar sind können andere Forschende sie in ihre Überlegungen, Theorien und Projekte einbeziehen. Eine Möglichkeit Studien und ihre zugehörigen Datensätze auffindbar zu machen, selbst wenn die Daten nicht direkt geteilt werden können sind z.B. Studienregister, wie wir auch am UKER eins betreiben. Damit Forschungsdaten genutzt werden können um Ergebnisse von Forschungsarbeiten zu reproduzieren oder für andere Forschung weiter zu verwenden müssen sie zudem zugänglich sind. Daten können z.B. über Repositorien wie Zenodo anderen Forschenden zugänglich gemacht werden. Liegen Forschungsdaten nur in herstellerspezifischen Datenformaten (z.B. spezielle Mikroskopie Formate) vor, so können sie nur mit der ggf. kostenpflichtigen Software des Herstellers genutzt werden. Sollte der Hersteller die Software einstellen sind solche Daten eventuell sogar gänzlich verloren. Daher sollen Daten interoperabel sein, dies kann z.B. durch die Konvertierung in ein offenes Dateiformat und die Bereitstellung entsprechender Dokumentation erreicht werden. Aber selbst interoperable Forschungsdaten können ohne ausreichenden Kontext wertlos sein. Um Daten nachnutzbar zu machen ist auch der Kontext der Forschungsarbeit, in der sie erhoben wurden wichtig. Daher müssen Daten zusammen mit Metadaten gespeichert werden. Metadaten sind Informationen welche die eigentlichen Daten beschreiben, dabei erstrecken sie sich von Angaben wie Autor und Titel der Studie bis zu detaillierten Informationen zu den in einer Studie verwendeten Variablen.

Forschungsdatenmanagement umfasst die Planung und Umsetzung von Maßnahmen die Forschungsdaten FAIR machen und hilft so aktiv der Forschung.

Der Datenlebenszyklus

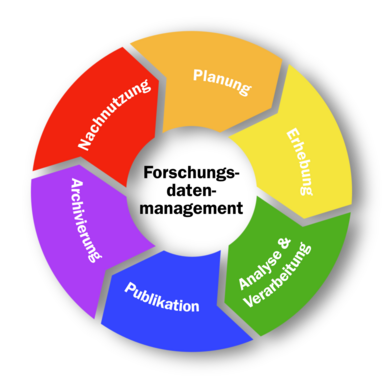

Das Modell des Datenlebenszyklus beschreibt die verschiedenen Stadien, welche Forschungsdaten durchlaufen können. Er wird teilweise unterschiedlich detailliert und strukturiert dargestellt, umfasst aber meist sechs Elemente: Planung, Erhebung, Analyse, Publikation, Archivierung und Nachnutzung. Jedes dieser Elemente beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen. Der Datenlebenszyklus hilft dabei den Überblick zu waren und bei der Umsetzung von zielgerichtetem Forschungsdatenmanagement.

Beispiele für Aufgaben in den verschiedenen Stadien

Planung

- Planung des Untersuchungsdesign unter Berücksichtigung der Datenverarbeitung.

- Planung des Datenmanagements und optimalerweise Erstellung eines Datenmanagementplan (DMP).

- Planung wer und unter welchen Bedingungen Zugriff auf Daten erhält (Lizenzierung).

- Prüfung ob und wie existierende Daten nachgenutzt werden können.

Erhebung

- Daten bei deren Eignern zur Nachnutzung anfragen.

- Daten bereits bei ihrer Erhebung mit relevanten Metadaten versehen und gemeinsam abspeichern

- Erhebung / Erzeugung strukturiert dokumentieren (elektronisches Laborbuch).

- Daten sicher speichern (Backup).

Analyse & Verarbeitung

- Qualität der Daten prüfen und sicherstellen.

- Daten pseudonymisieren / anonymisieren.

- Die Verarbeitung der Daten und deren Analyse strukturiert dokumentieren und mit Metadaten beschreiben (elektronisches Laborbuch).

Publikation

- Urheberrecht und Lizenz für Daten festlegen.

- Daten in für die Veröffentlichung geeignete Formate überführen.

- Studien in Registern erfassen.

- Datensätze gemeinsam mit den auf ihnen beruhenden Forschungsergebnissen oder einzeln veröffentlichen (Datenpublikationen, Repositorien).

- Falls Datensätze nicht direkt zugänglich gemacht werden können zumindest die sie beschreibenden Metadaten veröffentlichen (Repositorien).

Archivierung

- Langzeitverantwortlichkeit für die Daten klären. Wer ist nach Ausscheiden der Projektverantwortlichen zuständig?

- Langzeitarchivierung der Daten (Daten welche Publikationen zugrunde liegen müssen für mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden).

- Dokumentation der Archivierung

- Falls notwendig Löschungsstrategie festlegen.

Nachnutzung

- Daten auf Anfrage bereitstellen.

- Ergebnisse prüfen.

Unser Angebot im Überblick:

- Beratung zu den Anforderungen der Forschungsförderer

- Unterstützung bei der Umsetzung des FDM in Ihren Forschungsprojekten

- Beratung zur Nachnutzung externer Daten in Ihren Projekten

- Unterstützung bei der Erstellung eines Datenmanagementplans

- Beratung und Vermittlung passender Tools für das FDM in Ihren Projekten

- Zugang zu Dienstleistungen und Expertenteams am UKER

- Individuelle Workshops nach Ihren Bedürfnissen

Kostenfreie Erstberatung

Die erste Beratung ist für Sie kostenfrei. Bei weiterführender Unterstützung oder umfangreicheren Beratungen entstehen Kosten, die sich nach Umfang und Art der benötigten Tools und Dienstleistungen richten.

Wir freuen uns darauf, Sie zu unterstützen und gemeinsam Ihre Projekte zum Erfolg zu führen!